元気なOB頑張っているよ

| 荒川秀明さんのお住まい | 〒457-0064 名古屋市南区星崎二丁目87-1 TEL:(052)822-3372 *Fax も同じです。 |

|

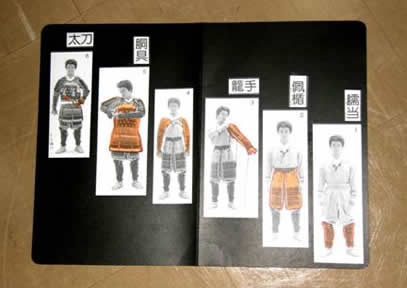

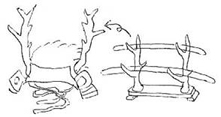

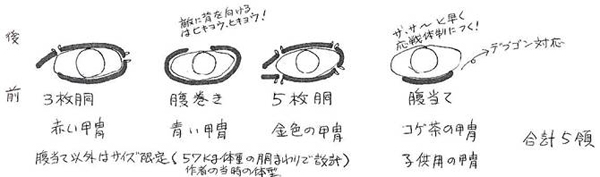

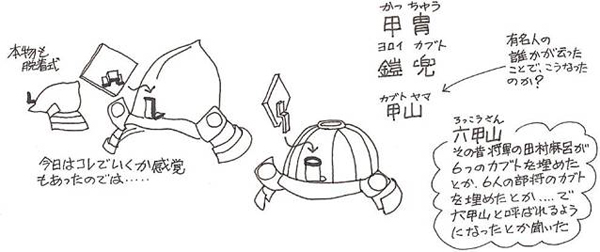

<創りのアイデア> ◇甲冑 既成のアルミヘルメットにニードルパンチカーペットを、ポテトチップ風にカットして、下の方から貼りこんでゆく。 ボンド(シンナー系)を双方に付着させて張り合わせる。シンナーの臭いに要注意。   「無」は・・・ゴミなし、事故なしの意味合い。 「0」は・・・ゴミゼロ、事故ゼロに通ずる。 「無」は馬防柵(長篠の戦いなどで知られる)によく似ているので描いたとのこと。 <ひとこと> 1998年頃から「稲沢ゴミゼロフェア」に出展したいきさつもあり、キャンペーン活動への"出陣"を意識して作りました。また、甲冑はリユースなのだとアピールしたいと考え、この製作に当たってもゴミゼロ=何も捨てない=を貫きました。 *1領の完成重量は・・・約5kg (本物の甲冑なら20~30kgです) 材料は、車のダッシュボード用ソフト表皮。(内装開発チームからゴミに出すよーと知らされて貰ってきたものを応用したとのこと)車の内装材は風合い美しく、強く、軽くが基本要件。甲冑とあい通じるところが多い。 ◇紐 皮革巻きハンドルの端材を細切りして裏返し、布風のイメージを表現(400年も以前から伝わる工芸手法)してみたとのこと。 |

|

◇膝あて 銀色に着目してエアバックの布地端材が用いられ、板材の代わりとしてフロッピーが利用されている。 <ひとこと> お世話になったフロッピーも、MD時代の訪れと共に時代遅れのイメージですが・・・ 「現代人は"情報"を身にまといます」としゃれてみました。加工をしないでそのまま用いる方法も廃品活用のあり方の一つかと。  赤い兜の材料は、出張先の展示会場隅に廃棄されていた床用のパンチカーペット。  ◇吹き返し 移動したり搬送したりした折に変形、破損を生じやすかったという経験を踏まえて工夫し、ゴム(ホースの切片)に変更したもの。 ◇鉢  ◇前立て  |

| ご存知ですか? | 稲沢市平和町の「平和らくらくプラザ」には荒川さんの手づくりによる甲冑の常設展示が行われています。毎年5月5日の「こどもの日」には、親子を対象にした”着付け”の体験イベントも行われます。 |

|

|

「こどもの日」のイベントは平成18年5月を初回に、21年まで連続4回にわたって開催されました。(毎回参加のご一家もおられます)

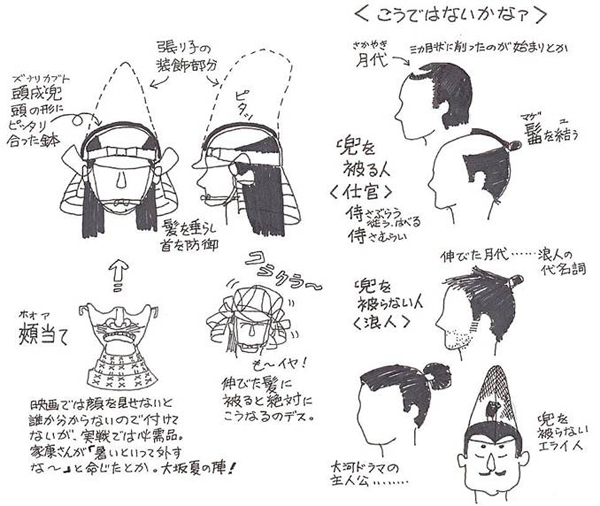

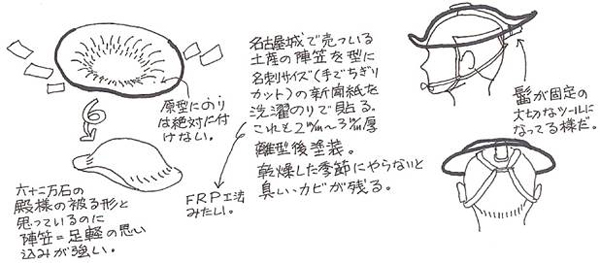

<<イラスト入り荒川流の甲冑考察アラカルト>>

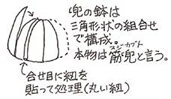

◇まず、兜の内側について

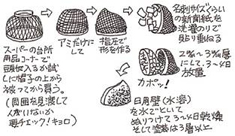

| ◇陣笠について |   |

|

|

◇冑(カブト)の型式について |

◇前立てについて |

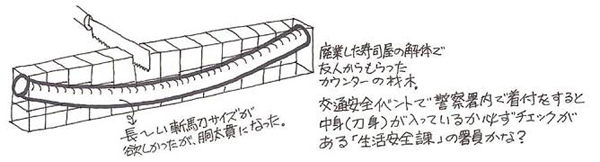

◇太刀について |

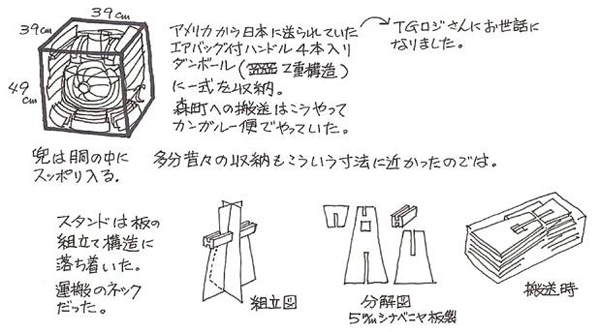

◇”収納”の仕方について |

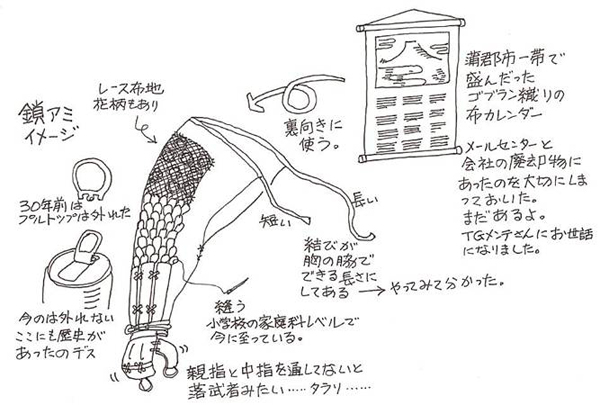

◇籠手(コテ)について |

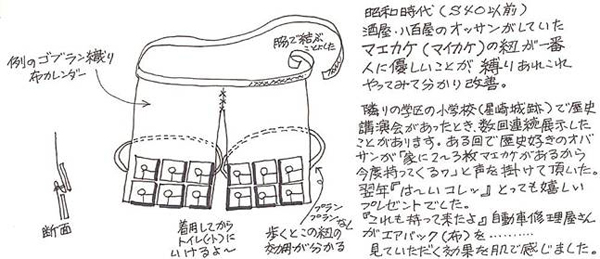

◇佩楯(ハイダテ)=ヒザヨロイ=について |

| ◇臑当(すねあて) | ◇草鞋(わらじ) |

|

|