TCFD

TCFD提言に沿った情報開示

当社は、気候変動への対策として、CO2排出量削減による脱炭素社会の構築をマテリアリティ(重要課題)の1つとして掲げ、2019年5月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同を表明しました。

TCFDの考え方に基づき、シナリオ分析を行い事業活動に与えるリスクと機会を抽出し、経営戦略へ盛り込む活動を実施しています。なお、今後も財務への影響などを検証するなど充実していきます。

ガバナンス

2016年2月に長期の環境活動計画となる「TG2050環境チャレンジ」をカーボンニュートラル・環境委員会で策定し、公表を行い、当社グループで持続可能な社会の実現に向けて活動を強化しました。

カーボンニュートラル・環境委員会は取締役社長が委員長を務め、年2回開催し、サプライヤーへの影響も含めて気候変動によるリスクと機会について審議し、中長期目標の認定、実現に向けたシナリオの策定を行い、経営戦略へ反映しています。その結果を取締役会、経営会議等へ定期的に報告しています。

戦略

当社は、「TG2050環境チャレンジ」に基づき、これまでもCO2削減に取り組んできました。昨今の社会的要請の高まりを受け、工場CO2排出量ゼロの達成時期を2050年から2030年に前倒し、さらに2030年再生可能エネルギー導入率100%とより高い目標に見直しました。

その実現のため、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が公表した「4℃シナリオ※1」、「1.5℃/2.0℃シナリオ※2」などを考慮し、下記のとおり事業活動に与える気候関連のリスク(物理リスクおよび移行リスク)と機会を抽出し、対応しています。

- ※1 4℃シナリオ:産業革命前と比べ4℃前後上昇するシナリオ

- ※2 1.5℃/2.0℃シナリオ:産業革命前に比べ21世紀末に世界平均気温の上昇幅が1.5℃/2.0℃未満に抑えられるシナリオ

■物理リスク 気候変動による災害など物理的影響に関連するリスク

| 影響する項目 | リスク | 影響※3 | 機会 | 影響※3 | 対応 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 急性 |

|

|

大 |

|

中 |

|

| 慢性 |

|

|

中 |

|

中 | |

■移行リスク 脱炭素社会への移行に伴い発生するリスク

| 影響する項目 | リスク | 影響※3 | 機会 | 影響※3 | 対応 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 政策 ・ 規制 |

|

|

大 |

|

大 |

|

|

大 |

|

中 | |||

|

中 | |||||

| 市場 |

|

|

中 |

|

中 |

|

|

中 |

|

大 | |||

| 技術 |

|

|

中 |

|

大 |

|

|

中 |

|

中 | |||

| 評判 |

|

|

中 |

|

中 |

|

- ※3 影響:発生の頻度・規模による事業への影響度

- ※4 ZEV: Zero Emission Vehicleの略。走行時にCO2等の排出ガスを出さないEV/FCEV等

- ※5 CP: Carbon Pricingの略。炭素税や排出量取引により炭素に価格付けを行うこと

- ※6 ZEB: Net Zero Energy Buildingの略。高効率設備や再生可能エネルギー導入により、年間1次エネルギー収支ゼロとする建築物

- ※7 グリーンテクノロジー:環境問題を解決、あるいは緩和するための製品(例:軽量化や脱炭素に資する技術・製品など)

リスク管理

当社は、カーボンニュートラル・環境委員会、内部統制委員会やマネジメントシステム(ISO14001)で、気候関連のリスク(物理リスクおよび移行リスク)を管理しています。リスク管理のプロセスは、リスクの識別・評価を行い、発生頻度やインパクトから優先順位付けした上で、委員会等で回避・軽減・移転・保有などの対策を決定し、進捗管理をしています。重要リスクについては定期的に取締役会に報告しています。

指標・目標

当社は、「TG2050環境チャレンジ」に基づき、これまでもCO2削減に取り組んできました。昨今の社会的要請の高まりを受け、自社の生産活動などで発生するCO2排出量(Scope1, 2)について、カーボンニュートラル実現時期を2050年から2030年に前倒し、さらに2030年再生可能エネルギー導入率100%とより高い目標に見直しました。また、環境に配慮した生産工程や設備の開発など、社内横断的にCO2低減活動を進めていきます。さらに5年ごとに「環境取り組みプラン」を策定し、毎年の会社目標へ落とし込んで活動を推進しています。

■当社の中長期目標

| 取り組み | 目標年 | 目標値 |

|---|---|---|

| 第7次環境取り組みプラン | 2025年 | Scope1+Scope2※8におけるCO2排出量2015年度比 25%減 |

| 2030年マイルストーン | 2030年 |

|

| TG2050環境チャレンジ | 2050年 |

|

- ※8 Scope1: 事業者自らによる燃料の使用によるCO2排出量

Scope2: 他社から供給された電力等の使用によるCO2排出量

Scope3: 製造段階でのCO2排出量を除く製品ライフサイクル全体でのCO2排出量

TCFDインデックス

豊田合成は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言に賛同しており、関連情報の開示にあたっては、開示推奨項目を参照しています。本インデックスは、当社WEBサイトおよび統合報告書(豊田合成レポート)における開示推奨項目との対照を示したものです。

| ガバナンス | 開示推奨項目 | 統合報告書(豊田合成レポート) | WEB |

|---|---|---|---|

| 気候関連リスクと機会のリスクと機会に関する取締役会の監督体制 | P88-95 コーポレート・ガバナンス |

https://www.toyoda-gosei.co.jp/csr/governance/corporate/ https://www.toyoda-gosei.co.jp/csr/environmental/report12/ |

|

| 気候関連リスクと機会のリスクと機会を評価・管理する上での経営者の役割 |

| 戦略 | 開示推奨項目 | 統合報告書(豊田合成レポート) | WEB |

|---|---|---|---|

| 組織の重要課題による短期・中期・長期の気候関連のリスクと機会 |

P36-39 新・中期経営計画 2030事業計画 P78 資源循環に関する「リスク」と「機会」 P79 生物多様性に関する「リスク」と「機会」 P74-77 全ての事業活動を通じて環境保全に貢献 |

https://www.toyoda-gosei.co.jp/csr/environmental/report1/ https://www.toyoda-gosei.co.jp/csr/environmental/report3/ https://www.toyoda-gosei.co.jp/csr/environmental/report4/ https://www.toyoda-gosei.co.jp/csr/environmental/report12/ |

|

| 気候関連のリスクと機会が組織のビジネス、戦略および財務計画に及ぼす影響 | |||

| 2℃シナリオなどの様々なシナリオを考慮した組織の戦略の強靭性 |

| リスク管理 | 開示推奨項目 | 統合報告書(豊田合成レポート) | WEB |

|---|---|---|---|

| 気候関連リスクを識別および評価するプロセス | P75 推進組織 | https://www.toyoda-gosei.co.jp/csr/environmental/report1/ | |

| 気候関連リスクを管理するプロセス | P68-70 リスクマネジメント |

https://www.toyoda-gosei.co.jp/csr/environmental/report12/ https://www.toyoda-gosei.co.jp/csr/governance/risk_management/ |

|

| 気候関連リスクを識別・評価および管理するプロセスが、組織全体でどのように統合して管理されているか |

TNFD

TNFD提言に沿った情報開示

当社は、自然から原材料や水など多くの資源を受けている一方で、CO2排出や排水など、自然環境に影響を与えています。ネイチャーポジティブの実現に向け、生物多様性の保全活動を推進しています。

具体的な活動としては「TG2050環境チャレンジ」に基づき、これまでは自然との共生を目指したさまざまな取り組みを推進してまいりました。現在は、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の枠組みに則り、自然資本に関連する事業リスクおよび機会を特定し、それらを経営戦略に反映させる活動を進めております。

ガバナンス

2016年2月に長期の環境活動計画となる「TG2050環境チャレンジ」をカーボンニュートラル・環境委員会で策定し、公表を行い、当社グループで持続可能な社会の実現に向けて活動を強化しました。

カーボンニュートラル・環境委員会は取締役社長が委員長を務め、年2回開催し、サプライヤーへの影響も含めて自然に関するリスクと機会について審議し、中長期目標の設定、実現に向けたシナリオの策定を行い、経営戦略へ反映しています。その結果を取締役会、経営会議等へ定期的に報告しています。

戦略

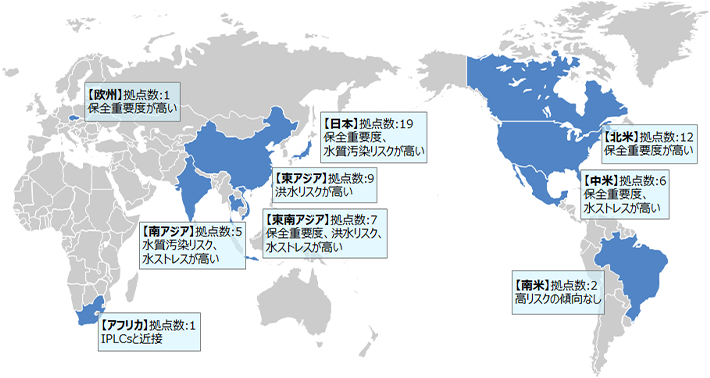

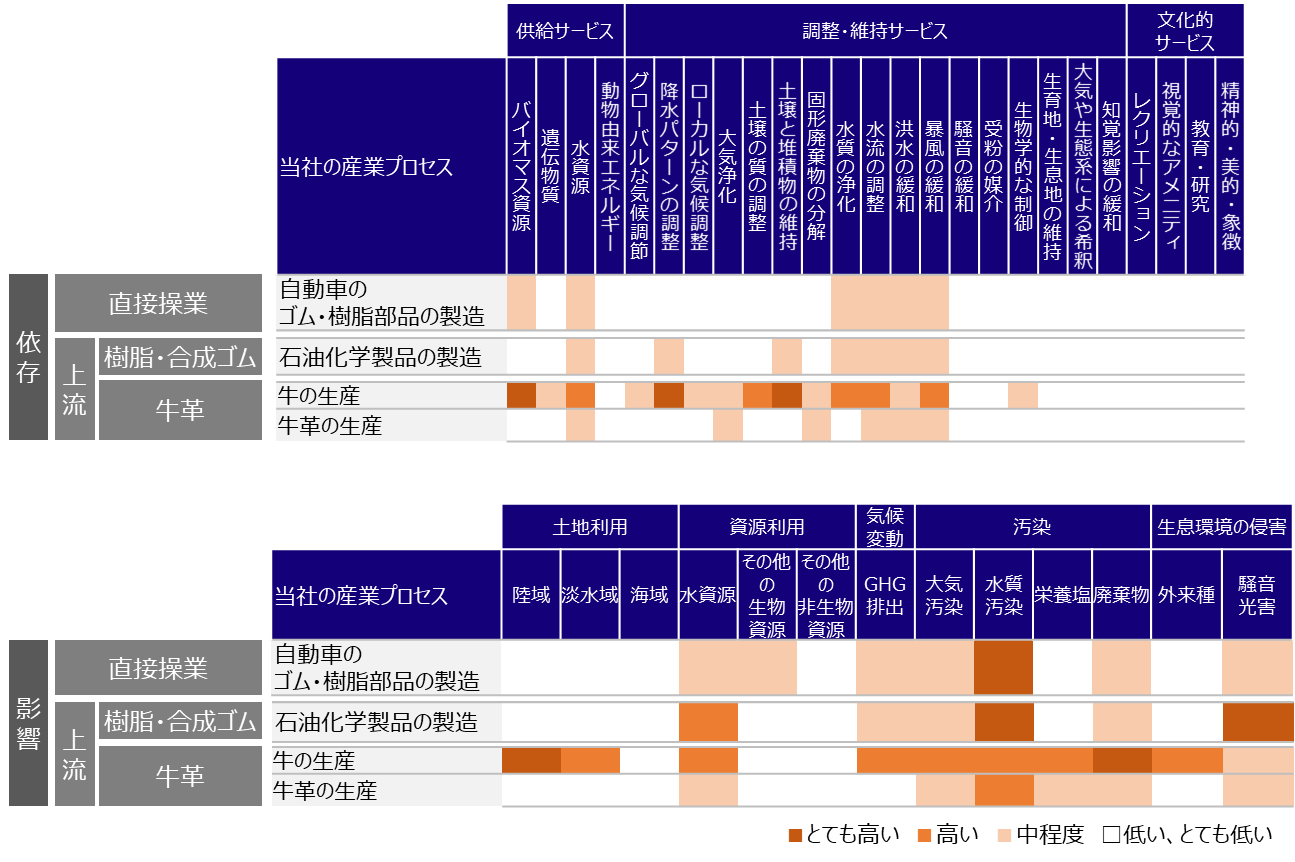

当社は、TNFDが推奨している「LEAPアプローチ※9」に基づき、自動車部品事業における自然関連の依存および影響、ならびに事業活動が関わる地域における自然との接点を評価しました。評価に際しては、UNEP FI※10「ENCORE」やIUCN※11「IBAT」などの外部ツールを活用し、科学的かつ客観的に評価しました。

サプライチェーン上流の評価においては、当社の調達量が多く、自然への影響が相対的に大きいと考えられる「合成ゴム」および「樹脂」を評価対象としました。また、当社の代表製品であるハンドルに使用している「牛革」については、原材料の調達地域における生物多様性の喪失リスクが高い可能性がある※12ことから、優先的に評価対象として選定しました。

そしてTNFDのシナリオ分析ガイドラインに従い、2030年の自然関連のリスク・機会についてシナリオ分析を実施し、物理リスクは「生態系の劣化が進行するシナリオ」、移行リスクは「自然に対して市場・政策が強化されるシナリオ」を想定し、当社の事業活動における自然関連のリスク・機会を整理しました。

■直接操業の地域評価によるエリアごとの傾向

TNFDが定義している5つの基準に沿って、本社および国内外グループ会社の製造拠点62か所を評価しました。

<評価した5つの基準>

- 保全重要度の高い地域

- 生態系の完全性が高い地域

- 生態系の完全性の急激な劣化

- 水関連の物理リスク

- 生態系サービスの重要度

■当社の事業活動における自然への依存と影響の評価結果

評価ツール(ENCORE)や社内の環境データを用いて評価し、ヒートマップを作成しました。

※クリックすると拡大表示できます。

■リスクと機会

| 影響する項目 | リスク | 機会 | 対応 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 上流 | 物理リスク | 自然資本の減少 |

|

|

|

| 移行リスク | 自然の劣化などに伴う規制 |

|

|||

| 直接操業 | 物理リスク | 異常気象による大規模災害 |

|

|

|

| 自然資本の減少 |

|

|

|

||

| 移行リスク | 自然の劣化などに伴う規制 |

|

|

|

|

| 顧客・投資家の評判の変化 |

|

|

|

||

- ※9 Locate、Evaluate、Assess、Prepareの4つのフェーズで構成される、TNFDが推奨するTNFD情報開示にむけたステップ

- ※10 UNEP Finance Initiative 国連環境計画・金融イニシアチブ

- ※11 International Union for Conservation of Nature 国際資源保護連合

- ※12 SBTs for Nature公開する自然への影響が大きいとされる原材料リスト(High Impact Commodity List)の対象となっている

リスクと影響の管理

当社は、カーボンニュートラル・環境委員会、内部統制委員会やマネジメントシステム(ISO14001)で、自然のリスク(物理リスクおよび移行リスク)を管理しています。リスク管理のプロセスは、リスクの識別・評価を行い、発生頻度やインパクトから優先順位付けした上で、委員会等で回避・軽減・移転・保有などの対策を決定し、進捗管理をしています。重要リスクについては定期的に取締役会に報告しています。

指標および目標

当社は、TNFDが推奨する中核開示指標を踏まえて、自然に関する指標および目標を設定し、取り組みを推進しています。これらの取り組みは、事業におけるリスクの抑制・回避を図る活動、機会の創出に向けた活動、そして従来から継続してきた自然環境の保全活動に分類し、それぞれに対応した施策を進めています。

■TNFDグローバル中核指標に沿った指標とモニタリング状況

| 自然の変化の要因 | 指標 | 範囲 | モニタリング内容 | 目標設定状況 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2030年目標 | 2050年目標 | ||||

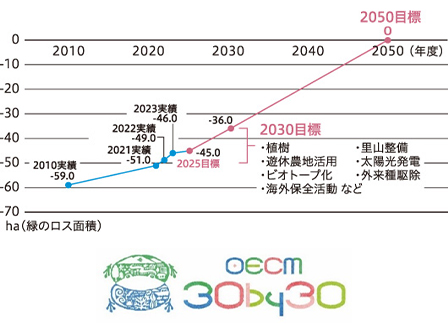

| 陸/淡水/海洋利用の変化 | 総空間フットプリント | 単体 | 「緑のノーネットロス」目標を掲げ、植樹や里山整備などの実績面積をモニタリング | 23.0ha以上の自然を回復させる | 工場面積分59haの自然を回復させる(2010年度比) |

| 陸/淡水/海洋の利用変化の範囲 | 単体 | ||||

| 汚染/汚染除去 | 土壌に放出された汚染物質 | 単体 | 「環境データ」において、PRTR対象物質の排出・移動量(t)をモニタリング | 異常苦情ゼロ、法規制値80%管理 | |

| 排水排出 | 単体 | 「環境データ」において、水質汚染物質の排出量をモニタリング | 水質の高リスクエリア全拠点(4拠点)で対策を完了する | 水リスクの極小化 | |

| 廃棄物の発生と処理 | 連結 | 「環境データ」において、廃棄物量をモニタリング |

国内:産業廃棄物量 ▲50% ('12年度比) 海外:売上当たり廃棄物量 ▲55%('15年度比) |

廃棄物量の極小化 | |

| プラスチック汚染 | 単体 | 「環境データ」において、プラスチック産業廃棄物量をモニタリング | プラスチック産業廃棄物量 ▲22%('19年比) | - | |

| GHG以外の大気汚染物質 | 単体 | 「環境データ」において、ばいじんやNOxの排出量、PRTR対象物質の排出・移動量をモニタリング | 異常苦情ゼロ、法規制値80%管理 | ||

| 資源の利用 | 水不足の地域からの取水量 | 連結 | 「環境データ」において、水使用量(m2)・取水量(m2)をモニタリング | 取水の高リスクエリア全拠点(7拠点)で対策を完了する | 水リスクの極小化 |

「環境データ」の実績値については当社ウェブサイトをご参照ください

https://www.toyoda-gosei.co.jp/csr/environmental/report8/

当社の取り組み

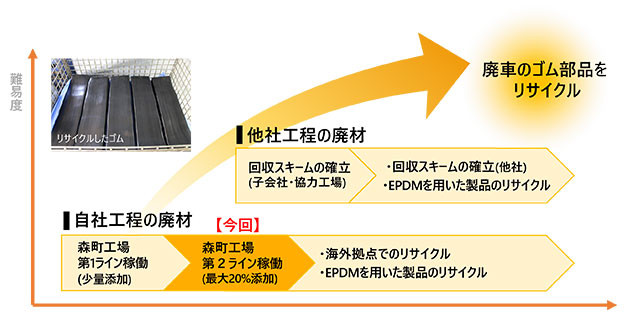

■ゴムのリサイクル拡大

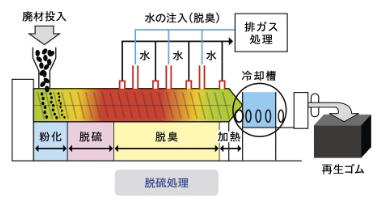

ゴム製品を高品質な原材料に再生できる独自の「脱硫再生技術」を用いて、21年度にリサイクル工程を稼働させ、24年度にはリサイクル工程の拡大により、年間1200トンの生産が可能になりました。技術改良によりリサイクルしたゴムの品質も向上したことで、森町工場で製造するオープニングトリムウェザストリップのほぼ全ての廃材をリサイクルできるようになりました。さらに現在、天然ゴムなどにも視野を広げた技術開発も進めており、将来的には廃車からゴムを回収する循環システムの確立も目指しています。

<脱硫技術の仕組み>

スクリュー2本を高速回転させ、脱硫に必要なエネルギーを与える。スクリューの形状、回転数、温度設定などを最適に保つことで、ゴム分子の結合を選択的に切断し、短時間でゴムの特性を取り戻す方法を開発しました。

<ゴムのリサイクル拡大のステップ>

■合成皮革ハンドルの開発

近年、動物愛護や環境問題への配慮から、米国や欧州などを中心に合成皮革製品の需要が高まっており、当社では合成皮革ハンドルの開発を進めています。従来は、触感や外観、耐久性などの点から高級車への採用が難しいとされていましたが、2022年度には高触感の合成皮革ハンドルを開発し、トヨタ自動車株式会社から発売された「LEXUS RX」のレザーフリーパッケージに採用されました。今後の顧客ニーズの変化に対応するため、引き続き合成皮革製品の開発を進めていきます。

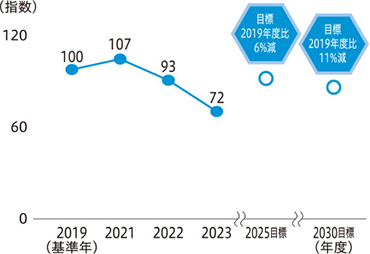

■水リスク低減活動

「TG2050環境チャレンジ」の一環として、水リスクの極小化に向けた取り組みを進めており、2030年をマイルストーンとして具体的な目標を設定しています。その実現に向けて、各国の法令を遵守するとともに、国内外の拠点において水量・水質の両面からリスク評価を実施しています。高リスクと評価された拠点では、現地へのヒアリングや実地調査なども実施し、改善を進めています。あわせて、低リスクとされる拠点においても、雨水利用などにより取水量の削減に取り組んでいます。また、排水処理施設の計画的な更新を進め、排水の水質向上にも継続的に取り組んでいます。

■売上高当り取水量(指数※13)[単体]

- ※13 基準年を100とした場合の数値

■水リスクの極小化に向けたマイルストーン[グローバル]

| 項目 | 2025 | 2030 | 2050(年度) | |

|---|---|---|---|---|

| 高リスクエリア | 水質(4拠点) | 2拠点で対策完了 | 4拠点(全拠点)で対策完了 | 水リスクの極小化 |

| 取水量(7拠点) | 3拠点で対策完了 | 7拠点(全拠点)で対策完了 | ||

| 低リスクエリア | 2019年度比 売上高当り取水量6%削減 |

2019年度比 売上高当り取水量11%削減 |

||

■緑のノーネットロス活動(取水・排水流域の保全活動)

長期計画である「TG2050環境チャレンジ」の一環として、2050年までに当社本体の工場面積に想定する59ヘクタールの自然を復元する「緑のノーネットロス」目標を掲げ、当社の取水・排水流域を中心に生態系の保全活動を実施しています。特に、当社敷地内で整備したビオトープは、生物多様性の保全に寄与する地域として評価され、国際的な保全地域のデータベースであるOECM※14に登録されました。

- ※14 Other Effective area-based Conservation Measures

■実現に向けたシナリオ

■地球上の命の源である水で、活動をつなぐ

<森林保全へのさらなる取り組み>

当社のリサイクル技術を活用し、森林保全への貢献と林業の効率化を支援するために、再生材を用いたツールの開発を進めています。自然との共生を目指し、持続可能な地域づくりに取り組んでまいります。

今後は上記の活動を継続するとともに、リスクの想定される拠点に対して現地訪問等により優先地域と重点取り組みを絞り込み、対応策の展開や新規立案を検討していきます。